西酞普兰耐药性,西酞普兰(Citalopram)的耐药性,以下是一些相关信息:1、不同个体对药物的反应存在差异,有些人可能对喜普妙的治疗效果更为敏感,而另一些人则可能在使用一段时间后出现耐药性;2、药物的剂量和治疗时长可能与耐药性相关。有时,医生可能需要调整剂量或考虑更换药物,以提高治疗的有效性。

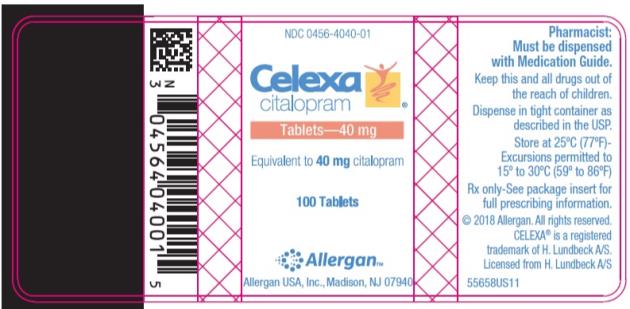

西酞普兰(citalopram)是一种选择性5-HT再摄取抑制剂(SSRI),常用于治疗重症抑郁症和广泛性焦虑症。尽管其在临床应用中通常效果显著,但部分患者在长期使用中可能出现对该药物的耐药性。这种现象不仅影响患者的治疗效果,也给临床医生的治疗方案带来挑战。本文将探讨西酞普兰耐药性的成因、影响及应对策略。

1. 西酞普兰耐药性的概述

耐药性是指药物在长期使用后,其疗效显著降低的现象。西酞普兰耐药性可能由多种因素引起,包括个体生物学差异、基因多态性以及神经递质的变化等。对于某些患者而言,最初的剂量可能有效,但随着时间的推移,药物的疗效逐渐减弱。

2. 耐药性的生物学机制

西酞普兰的主要作用机制是通过抑制血清素(5-HT)的再摄取来提高神经递质的浓度。持续的药物使用可能导致神经系统的适应性变化,例如5-HT受体的调节、下调或信号转导通路的改变。这些生物学机制可能导致患者对西酞普兰的反应下降,甚至出现抗药性。

3. 影响患者的因素

造成西酞普兰耐药性的因素不仅限于药物的生物学特性,还包括患者的个体差异。例如,患者的遗传背景、合并的其他疾病、生活方式及心理社会因素等都可能影响药物的代谢和疗效。对于患有重症抑郁症的患者来说,合并焦虑症状可能加重病情,从而影响治疗效果。

4. 应对耐药性的策略

当患者出现西酞普兰耐药性时,临床医生可以考虑多种应对策略。首先,可以调整药物剂量或更换其他抗抑郁药(如其他类型的SSRIs或SNRIs)。其次,结合心理治疗、认知行为疗法等非药物治疗方法,可能会提高患者的整体治疗效果。此外,个体化的治疗方案也很重要,需考虑患者的特殊情况,制定合适的治疗计划。

西酞普兰耐药性是一个复杂且具有挑战性的临床问题。对于患者与医生而言,及时识别耐药性并采取有效的干预措施至关重要,这不仅能改善患者的治疗效果,也为患者的长期康复提供支持。未来的研究可以进一步揭示西酞普兰耐药性的机制,为治疗方案的改进提供更精准的指导。